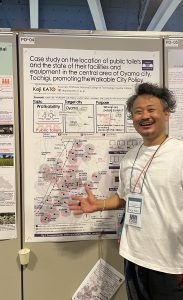

令和7年7月1日(火)から4日(金)に龍谷大学深草キャンパス成就館で開催された国際会議「32nd International Workshop on Active-Matrix Flatpanel Displays-TFT Technologies and FPD Materials- (AM-FPD’25)」において、機械工学科の黒川侑暉助教が、昨年度の「AM-FPD’24」での研究発表に対して、若手研究者による優れた研究成果とその発表に対して贈られる「AM-FPD ’24 ECS Japan Section Young Researcher Award」を受賞しました。