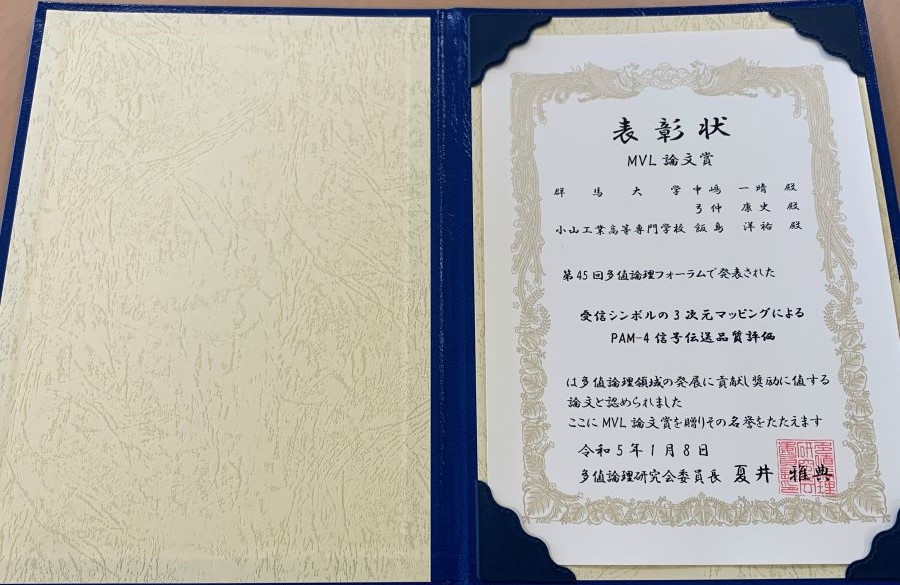

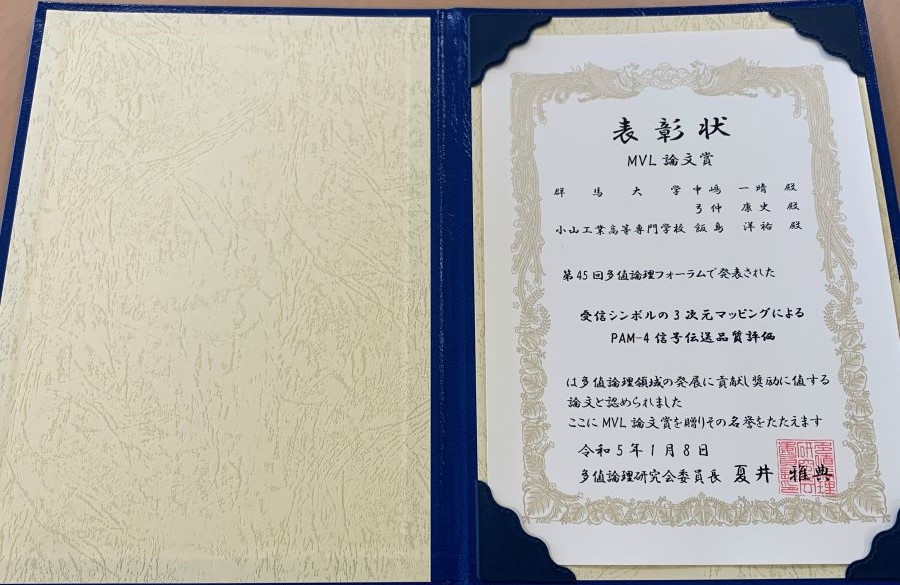

2022年9月に会津若松市で開催された、第45回多値論理フォーラムにて発表された電気電子創造工学科 飯島准教授らの研究発表(題目「受信シンボルの3次元マッピングによるPAM-4信号伝送品質評価」)がMVL論文賞を受賞しました。

多値論理技術とは、真(0)か偽(1)かの2個だけでなく、3個以上を扱う論理技術であり、受賞研究では多値論理を用いた通信の評価技術に関する内容になります。

2022年9月に会津若松市で開催された、第45回多値論理フォーラムにて発表された電気電子創造工学科 飯島准教授らの研究発表(題目「受信シンボルの3次元マッピングによるPAM-4信号伝送品質評価」)がMVL論文賞を受賞しました。

多値論理技術とは、真(0)か偽(1)かの2個だけでなく、3個以上を扱う論理技術であり、受賞研究では多値論理を用いた通信の評価技術に関する内容になります。

令和4年12月に放映された栃木県の県政情報報道番組「県政ピックアップ」において、カーボンニュートラルを実現するための取り組み事例発信として、本校 機械工学科 加藤岳仁教授の研究する環境エネルギー変換デバイスが紹介されました。

○加藤教授が研究する「環境エネルギー変換デバイス」とは?

「塗る太陽電池」としてこれまでも各種メディアで紹介されていますが、実際に発電する様子が動画でご覧いただけます。

○カーボンニュートラルとは何か?生活にどのように関係があるのか?

ぜひ動画でお確かめください。

ニュース映像は下記URLから視聴できます。(公開から約2年間視聴可能)

○とちぎ動画 (栃木県ホームページに移動します)

https://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/tib/2ch/pickup/r0403.html

○栃木県チャンネル (YouTube動画ページに移動します)

https://www.youtube.com/watch?v=xOuN8n1n2Ns&list=PLLHbnBBICaPZggQ4_lwpKprkVRbiXjwYa

本校電気電子創造工学科 干川准教授、物質工学科 高屋准教授と株式会社MOOBONによる学生の出席状況を自動記録して共有するDXアプリケーションサービス開発について、プレスリリースされました。

プレスリリース(外部リンク)

このサービスを利用する学生(生徒)は教室に設置された受付端末に二次元バーコードを読み込ませることで出席を報告できるほか、クラウドサービスサイトのユーザーメニュー(マイページ)から欠席や遅刻などのメッセージを学校へ連絡することができます。また、これらの情報はリアルタイムにDX出席簿に反映され、学校の教職員間で共有できます。

9/6(火)追記

以下メディアで取り上げていただきました。

物質工学科 飯島道弘教授の教員紹介インタビューが月刊高専のWeb記事に掲載されました。

是非ご覧下さい。

『勉強だけが学びではない。学生と受け継いでいく、研究室での「6つの基本方針」』

【記事URL】https://gekkan-kosen.com/8003/(小山高専HP外に移動します)

月刊高専はメディア総研株式会社が運営する、高専を広く知っていただくためのメディアサイトです。

高専関係者(教職員、在学生及びその保護者、卒業生)、高専進学関係者(小中学生及びその保護者、教職員)、企業関係者(採用担当者、研究開発担当者、経営者)の方々に、高専の魅力をお伝えしています。

【参考】メディア総研株式会社 https://mediasouken.co.jp/(小山高専HP外に移動します)

本校電気電子創造工学科 鹿野文久教授が、東海大学の木村英樹教授、産業総合研究所の 河西勇二研究員、宇都宮大学の船渡寛人教授との共著論文で、「Top Downloaded Article 」を受賞しました。

タイトル: MPPT circuit with analog control suitable for solar cars

著者: Fumihisa Kano, Yuji Kasai, Hideki Kimura, Hirohito Funato

ELECTRICAL ENGINEERING IN JAPAN は、電気学会論文誌に掲載された日本語論文の一部を翻訳論文としてWiley社が発行する電力産業、電機、電磁理論といった電気関連分野を対象とする英文論文誌であり、2019年1月から2020年12月にダウンロードされた論文のトップ10に入ったとして「 Top Downloaded Article 」が贈呈されます。

本論文はソーラーカーの太陽電池制御に適したアナログ回路で構成された最大電力点追従型(MPPT)回路の研究をおこない、東海大学の競技用ソーラーカー “2013 Tokai Challenger”に18セットを実装して,アナログ方式によるMPPTによって太陽光発電からの有効な電力供給を実証したものです。

リンク先:Wiley Online Library(英語)(小山高専HP外に移動します)

6月15日放映のとちぎテレビの「深掘りとちぎ」にて、栃木県内の大学等で研究されている技術をもとにベンチャー企業を立ち上げる取組を支援する『とちぎテックプランター』の最終選考会にあたる『とちぎテックプラングランプリ』の模様が放映されました。

本校物質工学科 植田泰之特命助教が、2021年度最優秀賞を受賞したプランが紹介されています。

(グランプリ受賞記事はこちら)

また、2019年度に最優秀賞を受賞した本校機械工学科 加藤岳仁教授が、プラン実現のためベンチャー企業を立ち上げたことが紹介されています。

ニュース映像は下記URLから視聴できます。ぜひご覧ください。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/tib/2ch/hukabori/r0406.html(※とちぎテレビのウェブサイトに移動します)

物質工学科 植田泰之特命助教(GEAR5.0)の教員紹介インタビューが月刊高専のWeb記事に掲載されました。

是非ご覧下さい。

『特任助教としての新たな試み。「GEAR5.0」プロジェクトを通して学術的な研究のおもしろさを伝える』

【記事URL】https://gekkan-kosen.com/6824/

月刊高専はメディア総研株式会社が運営する、高専を広く知っていただくためのメディアサイトです。

高専関係者(教職員、在学生及びその保護者、卒業生)、高専進学関係者(小中学生及びその保護者、教職員)、企業関係者(採用担当者、研究開発担当者、経営者)の方々に、高専の魅力をお伝えしています。

【参考】メディア総研株式会社 https://mediasouken.co.jp/

本校物質工学科の髙屋朋彰准教授が公益財団法人 高橋産業経済研究財団の令和4年度一般研究助成に採択されました。

本財団は学術・科学技術を中心に、国際相互理解の促進・経済協力、地球環境の保護、再生可能エネルギー、青少年の健全な育成等の多岐にわたる分野で助成援助事業を行っており、「わが国の経済社会の発展と国民生活の向上」に寄与し続けています。

研究課題名:難培養性プロバイオティクスの培養を実現するマメ科植物由来新奇増殖促進剤の開発

本財団の一般研究助成の詳細は、下記より確認できます。

【参考リンク】

・公益財団法人 高橋産業経済研究財団 令和4年度一般研究助成(外部リンク)

・公益財団法人 高橋産業経済研究財団HP(外部リンク)

本校物質工学科の髙屋朋彰准教授が2021年度公益財団法人 飯島藤十郎記念食品科学振興財団の学術研究助成金に採択されました。

本財団は、設立以来、食品科学及び食品と健康、食品の加工ならびに食品の流通に関する研究を対象とする助成事業を推進しており、食生活・食文化の向上、健康の増進及び食品産業の発展に寄与し続けています。

研究課題名:難培養性微生物の検出と培養に寄与する新奇な寒天由来増殖阻害物質の探索と解明

本財団の学術研究助成の詳細は、下記より確認できます。

本校物質工学科 植田 泰之 特命助教が、令和4年3月27日栃木県庁にて行われた「とちぎテックプラングランプリ」に出場し、最優秀賞に輝きました。

このグランプリは、科学技術をもとに栃木から世界を変えたい、世の中をよくしたいという構想を持つチームや個人がエントリーしてプレゼンテーションを行い、優れた取り組みを発掘・育成するものです。栃木県内から25件の応募があった中、9チームのファイナリストの一つに選抜され、植田特命助教は「簡便合成かつ選択的な吸脱着が可能な有機多孔質材料の開発」というテーマで発表を行いました。

植田特命助教は、機能性有機化合物の設計と合成について研究しています。化合物を瞬時に識別し吸着する上、吸着した物を脱着することが可能な材料を合成しました。本技術は環境汚染に限らず製造、医療、創エネルギー分野等の多様な現場での活用が期待されています。世界規模の環境課題と本技術の重要性についてプレゼンテーションを行い、審査員や聴衆から最も高い評価を受けました。

【植田特命助教のコメント】

研究室やGEAR5.0での取り組みが産学官金民様々な業界の視点から評価され、最優秀賞をいただけたということを大変意義深く感じております。世界規模で解決しなければならない環境汚染を含めた多くの問題解決に向けて、これからも面白いモノづくり職人を目指してより一層研鑽を積んでまいります。本研究の推進および今回の受賞に際し、日頃からご協力をいただいている共同研究者並びにGEAR5.0の関係の皆様に深く御礼を申し上げます。

【追記】

また、6月15日にとちぎテレビの「深掘りとちぎ」にて、このグランプリの模様が放映されました。

ニュース映像について下記URLより確認することができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/tib/2ch/hukabori/r0406.html(※とちぎテレビのウェブサイトに移動します)

本校物質工学科 植田泰之 特命助教 、飯島道弘 教授、及び建築学科 大和征良 准教授の3名が令和4年3月27日栃木県庁にて行われた「とちぎテックプラングランプリ」に出場しました。栃木県内から25件の応募があった中、9チームのファイナリストとして選抜され、その中に小山高専が3名選ばれました。最終選考の結果、植田特命助教が最優秀賞を、飯島教授と大和准教授が企業賞を受賞しました。

このグランプリは、科学技術をもとに栃木から世界を変えたい、世の中をよくしたいという構想を持つチームや個人がエントリーしてプレゼンテーションを行い、優れた取り組みを発掘・育成するものです。

【受賞結果一覧】

最優秀賞

チーム名:グリーンケミカルラボ・ポーラス

タイトル:簡易合成かつ選択的な脱吸着が可能な有機多孔質材料の開発

物質工学科 特命助教 植田泰之

企業賞

大和エンジニアリング賞

チーム名:Polymers-LINK by I-lab

タイトル:革新的分子設計技術でポリマーの能力を開花させる!

物質工学科 教授 飯島道弘

松本建設賞

チーム名:アンカーコネクション

タイトル:世界初!アンカー部材接合の高温履歴後付着強度の検証

建築学科 准教授 大和征良

本校物質工学科の西井圭准教授が第33回(2021年度)公益財団法人 江野科学振興財団の一般研究助成に採択されました。

本財団は、ゴム主体の高分子化学およびこれと関連した研究に携わる研究者を支援し、学術の発展に寄与することを目的としています。

研究課題名:希土類触媒による高性能熱可塑性エラストマーの創製

本財団の一般研究助成の詳細は、下記より確認できます。

【参考リンク】公益財団法人 江野科学振興財団HP

電気電子創造工学科 鈴木真ノ介教員が筑波大学の秋元助教らのグループと共同研究を行い、研究成果について共同プレスリリースを行いました。

燃料電池の不具合を回避する非破壊診断制御手法を開発

【概要】

燃料電池は、発電時には二酸化炭素を発生せず、水しか出さないクリーンな発電技術として注目されています。しかし、この水によって発電性能が低下してしまうという問題があり、水が電池内部に滞留し発電の邪魔をする「フラッディング」と、水を除去しすぎて水素イオンが透過する高分子膜が乾燥してしまう「ドライアウト」という2つの相反する現象が生じます。このような不具合を検知するため、従来、多くの装置やセンサを用いたり、機械学習など大量のデータに基づいた手法が試みられてきました。本研究では、磁気センサでこれら2つの不具合を検知し、制御により回避する手法を開発しました。一定の電流で運転している燃料電池においては、これまで数十から百以上必要だったセンサ計測点を最低2つ、また、数分以上必要だった計算時間を1秒以内に短縮し、制御により不具合を回避可能にしました。

本手法に関して実証実験を行い、その有効性が明らかになりました。今後、電流が変動する場合への本手法の応用を検討するとともに、本研究グループがすでに開発している理論式に基づいた診断制御手法との組み合わせによる、燃料電池の不具合現象の予防や燃料電池の内部のリアルタイムな可視化など、燃料電池の総合的な診断手法の確立を目指します。

【研究代表者】

筑波大学システム情報系 秋元 祐太朗 助教

小山工業高等専門学校 鈴木 真ノ介 教授

【研究内容など】

以下のPDFをご覧ください。

・【プレスリリース】燃料電池不具合回避を回避する非破壊診断制御手法を開発

【掲載論文】

【題 名】 Experimental investigation of stable PEMFC control using magnetic sensor probes

(磁気センサプローブを用いた燃料電池の安定制御手法の開発)

【著者名】 秋元祐太朗、伊澤優太、鈴木真ノ介、岡島敬一

【掲載誌】 Fuel cells

【掲載日】 2022年1月

【DOI】 http://doi.org/10.1002/fuce.202100057

※3/3追記

本件について3月2日付の「日経産業新聞」に掲載されました。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC175UJ0X10C22A2000000/

電気電子創造工学科 久保和良教授が新型コロナウイルス感染症の新しい数理モデルを開発し、2021年12月9日の国際会議(ICTSS2021)で最優秀発表賞を受賞した内容が、各種メディアに掲載されました。

【発表タイトル】

“On the incredible match between the number of people infected with COVID-19 and a simple engineering model AID”

【メディア掲載情報】

・テレビ小山「おやまニュース50」(2021年12月17日)

参考URL:こちら(外部HPへ移動(久保教員HP))

・コミュニティFM「おーラジ」(2021年12月21日)

参考URL:こちら(外部HPへ移動(久保教員HP))

・下野新聞(2022年1月20日)

参考URL:こちら

【教員コメント】

「今回発表した数理モデルは、アナロジー手法を使った工学モデルで,新型コロナウイルス感染症第5波をうまく説明できます。

COVID-19で政府専門家は大阪大学中野教授の200年前のゴンペルツ曲線を基にする方法や京都大学中浦教授の100年前のカーマック&マッケンドリックのSIRモデルを使いましたが,AIDモデルでは第5波のピーク変化をより詳しく説明でき,その後の感染者数低下も説明できます。医学の知識によらずに直感的に理解できる特徴があります。

特にAIDモデルは,市民が日常のニュース報道の感染者数の傾向を見て,新型コロナ感染症がどのフェーズにあるかを把握し,予測できます。医療に詳しくない一般市民が直観的に理解できることから,我慢すべきタイミングやピークの過ぎるタイミングを直観的に把握できます。それによって市中から不安が消えて,無駄な買占めなどが避けられます。

現在新型コロナウイルス感染症の第6波の中にありますが,AIDモデルによって既に沖縄はピークアウトに向かうことが説明できています。この事象が日本国内に遅れて現れるため,現在は生活に我慢が必要で,市民や政府が間違った行動をとらなければ,数週間以内には峠を越えるであろうことが理解されます。」

【関連リンク】

・新型コロナウイルス感染症の新しい数理モデルを、久保和良教授が国際会議で発表します

電気電子創造工学科 鈴木真ノ介教授の教員紹介インタビューが月刊高専のWeb記事に掲載されました。

是非ご覧下さい。

『すべてのことには意味がある。人生は「瞬時値」ではない。』

【記事URL】https://gekkan-kosen.com/5173/

月刊高専はメディア総研株式会社が運営する、高専を広く知っていただくためのメディアサイトです。

高専関係者(教職員、在学生及びその保護者、卒業生)、高専進学関係者(小中学生及びその保護者、教職員)、企業関係者(採用担当者、研究開発担当者、経営者)の方々に、高専の魅力をお伝えしています。

【参考】メディア総研株式会社 https://mediasouken.co.jp/