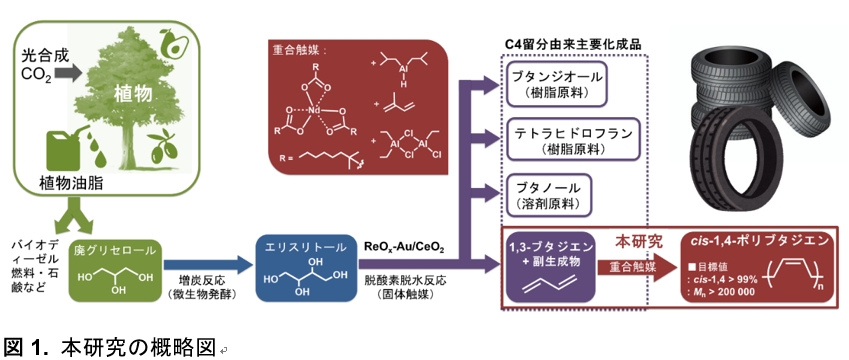

長岡技術科学大学の戸田智之助教、東北大学の中川善直准教授、小山工業高等専門学校の西井圭准教授ならびに京都大学の中村洋教授の共同研究グループでは、バイオマスの1つであるエリスリトールから生成した1,3-ブタジエンを用いて合成したポリブタジエンが、石油ナフサから得られる1,3-ブタジエンを用いて製造されるポリブタジエンと同等の分子構造や機械的特性を有することを見出しました(図1)。

ポリブタジエンはタイヤ用途に使用される合成ゴムの材料のひとつで、近年は、ネオジム触媒を用いて合成され、高いレベルでcis-1,4-構造に制御されたハイシスポリブタジエンが低燃費タイヤに用いられています。一方で、石油の枯渇と二酸化炭素排出削減の観点から、バイオマス原料による石油代替技術の開発が注目されています。共同研究グループは、すでにバイオディーゼル燃料製造の際に副生するグリセリンからエリスリトールへの変換と、エリスリトールから1,3-ブタジエンへの脱酸素脱水技術を確立していました(ACS. Omega. 2020, 5, 2520.)。しかしながらこの反応では、目的とする1,3-ブタジエンのほかに、副生成物として、1-ブテンやcis-2-ブテン、trans-2-ブテンが生成することがわかっており、これらがポリブタジエンへの重合反応を阻害するか、目的の性能を持つポリブタジエンが製造できるかどうかについては不明でした。そこで、本研究では、それらの影響を確認し、エリスリトールから得られるポリブタジエンが、石油ナフサ由来品と同等の構造と性能を持つことを明らかにしました。この研究成果は、バイオマス由来の化成品創出の新たな合成ルートを提案することで、二酸化炭素排出削減に大きく貢献することが期待できます。

本研究は、環境省委託事業「脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業(バイオマスからC4化成品製造に関する実証事業)」(研究代表者 株式会社ダイセル・金沢大学特任教授:新井隆)の一部として行われ、本研究成果は米国の国際科学雑誌『Journal of Applied Polymer Science』にオンライン掲載されました(2024年3月12日)。